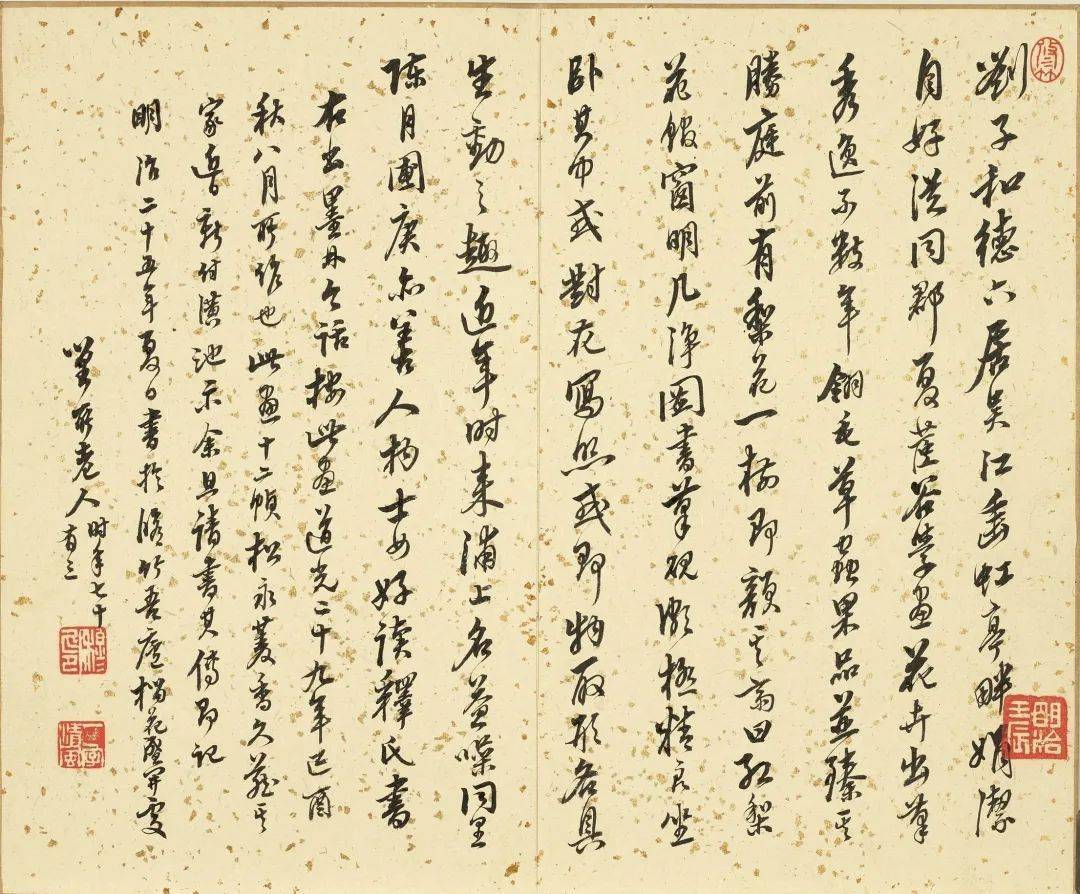

清刘德六的《花卉十二员图》以十二帧绢本设色册页,构建了一座微观的“生物剧场”,其艺术魅力恰在于以传统没骨法为基底,通过动态捕捉与生态叙事,将花鸟画从静态的“赏玩之物”升华为充满生命张力的“自然史诗”。

刘德六以没骨设色法绘花卉,却突破了传统没骨的温婉范式。他运笔如刀,以锐利流畅的线条勾勒飞虫翅膀的震颤轨迹,如《蜻蜓荷花图》中蜻蜓薄翼的透明质感,通过墨色浓淡的瞬间切换,将振翅频率凝固为视觉韵律。这种“以静写动”的笔法,暗合现代摄影中的高速快门效果,使静止的画面产生时间流动的错觉。更妙的是,他刻意让花卉枝叶的笔触略显“未完成感”,与工细的虫鸟形成对比,仿佛自然界的生机正从留白处喷薄而出。

十二帧画面构成一个完整的生态链:蜜蜂穿梭于牡丹花丛,螳螂潜伏于芭蕉叶下,蟋蟀在秋菊间鸣叫……刘德六通过物种的时空错置,构建了一个超越现实的“自然乌托邦”。例如《螳螂捕蝉图》中,螳螂前肢的锯齿与蝉翼的透明形成材质对比,而背景的竹叶则以淡墨晕染出空间深度,使这场微观生存博弈具有史诗般的戏剧张力。这种叙事方式,比单纯描绘单个物种更接近生态学的整体观,暗合清代科学家戴震“格物致知”的实证精神。

刘德六的设色打破传统文人画的淡雅基调,大胆运用互补色对比:朱砂红的牡丹与石青的叶子形成视觉对冲,藤黄的桂花与花青的背景构成冷暖对话。这种色彩策略不仅增强了画面的装饰性,更通过色彩心理学原理,模拟了自然界中光线对物象的染色效果。例如《蝴蝶兰图》中,紫色花瓣在淡绿茎叶的衬托下,呈现出类似现代光学中的“荧光效应”,使传统没骨法焕发出科学理性与艺术激情的双重光芒。

当我们将目光从花卉的“形”转向其背后的“生态剧场”,便会发现《花卉十二员图》的真正价值:它以没骨法为语言,以生态叙事为结构,以色彩交响为韵律,将一幅小尺幅册页,转化为承载生命哲学与科学精神的微观宇宙。这种超越时代的艺术探索,使刘德六的“小品”绘画,成为清代花鸟画从“赏玩”向“观道”转型的珍贵见证。

在线股票配资网提示:文章来自网络,不代表本站观点。